“Eppure il tempo soffiava; senza curarsi degli uomini passava su e giù per il mondo mortificando le cose belle; e nessuno riusciva a sfuggirgli, nemmeno i bambini appena nati, ancora sprovvisti di nome.”

Questa frase è tratta dal romanzo “Il deserto dei tartari” di Dino Buzzati .

I più profani si chiederanno “cosa c’entra Dino Buzzati con i fumetti?”

Beh, innanzitutto Buzzati ha scritto, nel lontano 1969, “Poema a fumetti”, praticamente il primo graphic novel della letteratura italiana (ancora oggi modernissimo). A ciò si aggiunga che, anni prima, nel 1962, fu il primo ad avere l’intuizione pioneristica della possibilità di creare fumetti diversi, più adulti, addirittura poetici; ovvero non più “giornalini”, ma prodotti intellettuali e artistici di maggiore levatura.

Buzzati teorizza il fumetto moderno in un’intervista del 1962

Ma torniamo alla frase con cui ho aperto l’articolo. Il romanzo da cui è tratta è sicuramente uno dei capolavori della letteratura italiana, ma ha una particolarità: è quasi interamente in prosa, descrittivo, pressoché privo di dialoghi, in preda a un moto apparentemente lento. Leggendolo ci si abbandona proprio a quel “soffio del tempo”, si viaggia, per poi rendersi conto, come il protagonista, di non aver fatto nulla, di non essere arrivati da nessuna parte.

Questa, molto in sintesi, la trama: Giovanni Drogo, giovane ufficiale appena nominato, viene destinato alla Fortezza Bastiani, una postazione militare sperduta ai margini di un regno incerto, che si affaccia su un’immensa distesa desolata chiamata “deserto dei Tartari”.

Fin dai primi giorni sogna un futuro eroico: immagina che proprio da quel confine silenzioso possa giungere l’occasione che darà significato alla sua esistenza. Ma il tempo scorre, le stagioni si susseguono e i Tartari, temuti invasori, restano solo un miraggio lontano.

Più volte avrebbe la possibilità di lasciare quell’avamposto e chiedere un’altra destinazione, ma la speranza di un evento grandioso lo inchioda lì, in attesa, prigioniero di un’illusione che non prende mai forma.

Gli anni intanto passano, logorati dalla disciplina militare, dalla solitudine e da un’attesa senza fine che diventa essa stessa la sua condanna.

Quando infine all’orizzonte appare un segnale che potrebbe annunciare davvero l’arrivo del nemico, Drogo è ormai stanco, malato e troppo vecchio per combattere. L’occasione che aveva atteso per tutta la vita arriva quando non può più coglierla: morirà senza aver conosciuto la gloria a cui aveva consacrato i suoi giorni.

Per molti versi, una metafora della vita.

“Il deserto dei tartari”, tra l’altro, vide la luce nel 1940, praticamente in tempo di guerra. Lo stesso Buzzati, in un’altra intervista, si dichiarò stupito del successo ottenuto in un periodo in cui le persone vivevano situazioni estremamente drammatiche, che di norma le tenevano lontane dalla lettura.

Insomma, sembra che neanche l’autore fosse del tutto consapevole della forza straordinaria della propria opera.

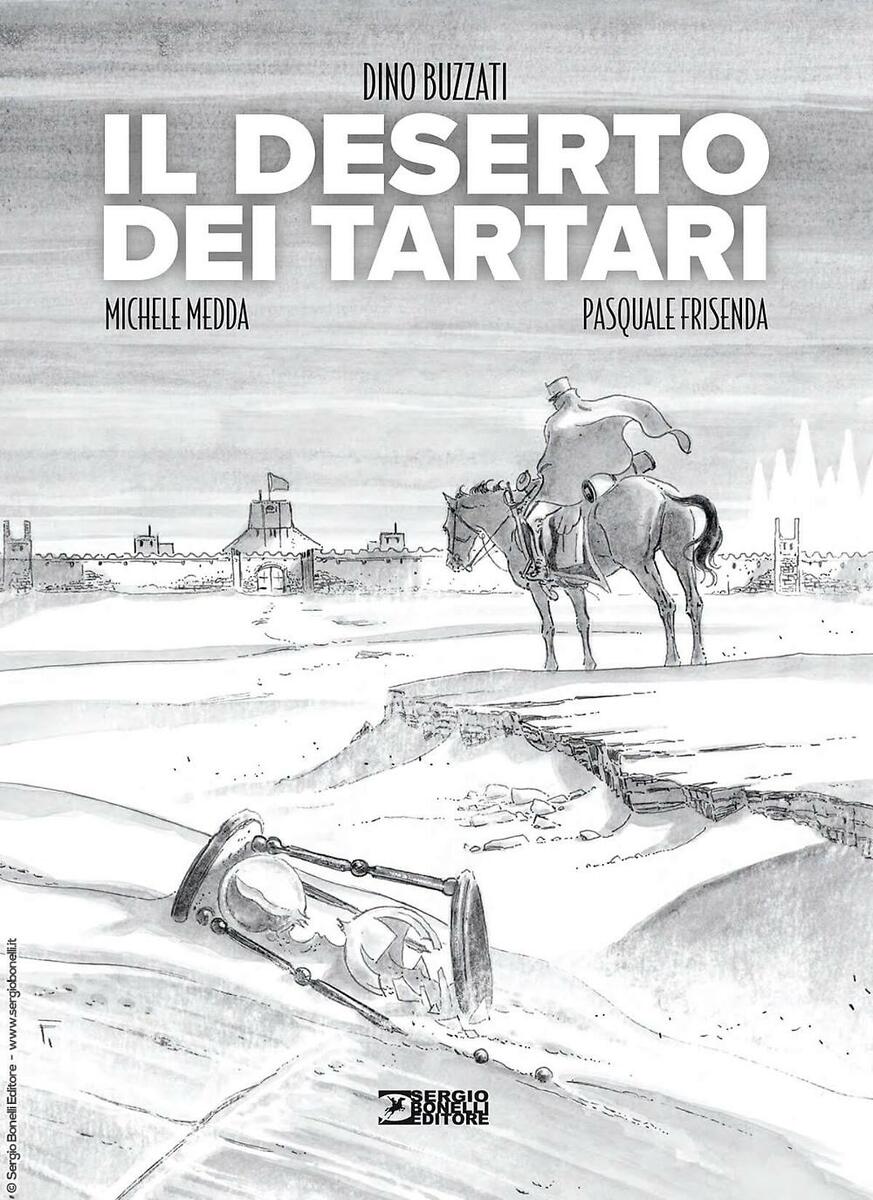

Ora: immaginate di dover trasporre in fumetto proprio questo romanzo. Vi risulterà immediatamente chiaro il peso dell’impresa che soltanto due giganti del fumetto italiano, per la Sergio Bonelli Editore, avrebbero potuto portare a termine. Il graphic novel “Il deserto dei tartari” è nato infatti dalla penna di Michele Medda (uno dei tre “papà di Nathan Never, nonché sceneggiatore di vari altri personaggi) e dalla matita di Pasquale Frisenda (già disegnatore, tra gli altri, di Ken Parker, Magico Vento e Tex. Di quest’ultimo ha disegnato una storia memorabile intitolata “Patagonia”).

Michele Medda e Pasquale Frisenda

Michele, perché proprio "Il deserto dei tartari"? Che rapporto hai con questo romanzo?

Il libro di Buzzati è uno di quei libri che ho letto più volte. La prima volta a diciassette anni, poi a trenta, poi passati i quaranta. È un libro che ha accompagnato la mia vita per decenni.

Con Pasquale, pur non avendo mai lavorato insieme, ci si sentiva di frequente, e Buzzati era una delle passioni letterarie che avevamo in comune. Gli astri si sono allineati quando Michele Masiero, il nostro direttore editoriale, notando che Pasquale parlava spesso di Buzzati su Facebook, ha lanciato la proposta di realizzare un adattamento del romanzo. Inutile dire che non aspettavamo altro.

Pasquale, perché pubblicare una riduzione a fumetti di un'opera letteraria? Quali sono i vantaggi, se ce ne sono, che il fumetto può trarre attingendo dalla letteratura? Potrebbe esistere e ha senso, secondo te, anche il processo inverso?

I generi narrativi sono per natura piuttosto ibridi e contengono in sé innumerevoli influenze, che possono essere legate a riti o storie più antiche, tramandate in singoli luoghi o in un numero ristretto di persone, quindi è normale che arrivino a influenzarsi tra di loro, e questo accade normalmente tra letteratura, cinema, musica, teatro e ovviamente nel fumetto.

Non si contano le opere letterarie che hanno trovato una loro versione in altri contesti, soprattutto al cinema o al teatro, ma anche nel fumetto c'è una lunga tradizione in tal senso, dove si sono raggiunte delle vette espressive non indifferenti (e qui mi sento di citare almeno alcuni romanzi di William Shakespeare realizzati a fumetti da Gianni De Luca, disegnatore che ha stabilito nuovi e originali standard di racconto visivo).

Un autore di fumetti può quindi trovare stimoli inediti nell'elaborare un romanzo, noto o meno che sia, se quel testo è da lui sentito in maniera particolare, e il fumetto come mezzo espressivo ha permesso - almeno in anni passati, ma potrebbe succedere anche adesso - di far arrivare a un pubblico diverso delle storie che forse non avrebbero intercettato in altro modo, e in ogni caso queste interazioni sono un valore aggiunto, perché offrono dei punti di vista sempre nuovi e attuali su testi che diamo magari per scontati o acquisiti.

Il processo inverso, cioè il trarre libri dai fumetti, accade da tempo, e sono stati dedicati romanzi a supereroi, personaggi Disney o della Bonelli, per dire.

La copertina del graphic novel “Il deserto dei tartari”

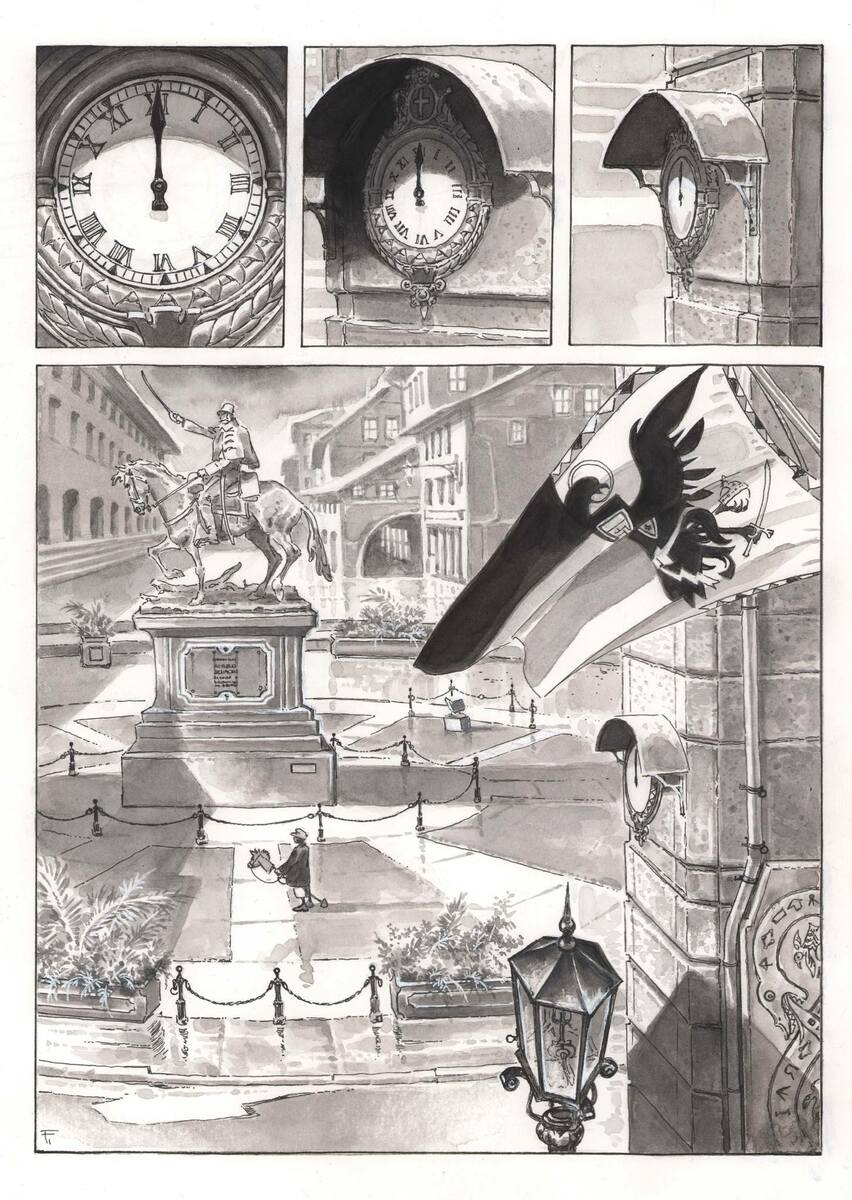

Abbiamo detto che “Il deserto dei tartari” è un romanzo molto particolare, con una struttura basata sul trascorrere del tempo, sulle attese, ricco di descrizioni e poverissimo di dialoghi. Michele, come hai gestito queste sue caratteristiche durante la stesura della sceneggiatura?

Scrivere i dialoghi non è stato semplicissimo. Ho dovuto forzarmi, un certo senso, perché io tendo a scrivere dialoghi fitti e ritmati, un po’ hard-boiled, un po’ screwball comedy. Cioè, per capirci, il tipo di dialogo che associamo ai film con Bogart e alla coppia Spencer Tracy - Katharine Hepburn. Solo che nel caso del Deserto si richiedeva un approccio radicalmente diverso, anche perché l’ambientazione del romanzo, anche se non collocata precisamente nel tempo, è di tipo ottocentesco. Quindi ho cercato di prosciugare al massimo i dialoghi, adottando un linguaggio semplice, che potesse suonare “realistico” e non artefatto.

Pasquale, cosa hai pensato quando ti hanno proposto di disegnare questo capolavoro della letteratura?

La prima reazione è stata di sorpresa, perché quel romanzo lo avevo riscoperto pochi anni prima e la lettura delle opere di Dino Buzzati la stavo proseguendo attraverso i suoi innumerevoli racconti, quindi mi era parsa una bella coincidenza, ma che poi coincidenza non era, perché la proposta è arrivata grazie al fatto che erano stati notati i tanti post che avevo dedicato a Buzzati nel mio profilo Facebook (strumento amato/odiato, ma che può rivelarsi utile).

Il primo passo è stato quello di trovare uno sceneggiatore adatto al progetto, e Medda si è rivelato da subito essere interessato, perché anche lui legato a doppio filo con il romanzo di Buzzati.

Almeno da questo punto di vista una piccola coincidenza è avvenuta, perché Michele e io avevamo parlato de "Il deserto dei Tartari" poco tempo prima, ma per altre ragioni.

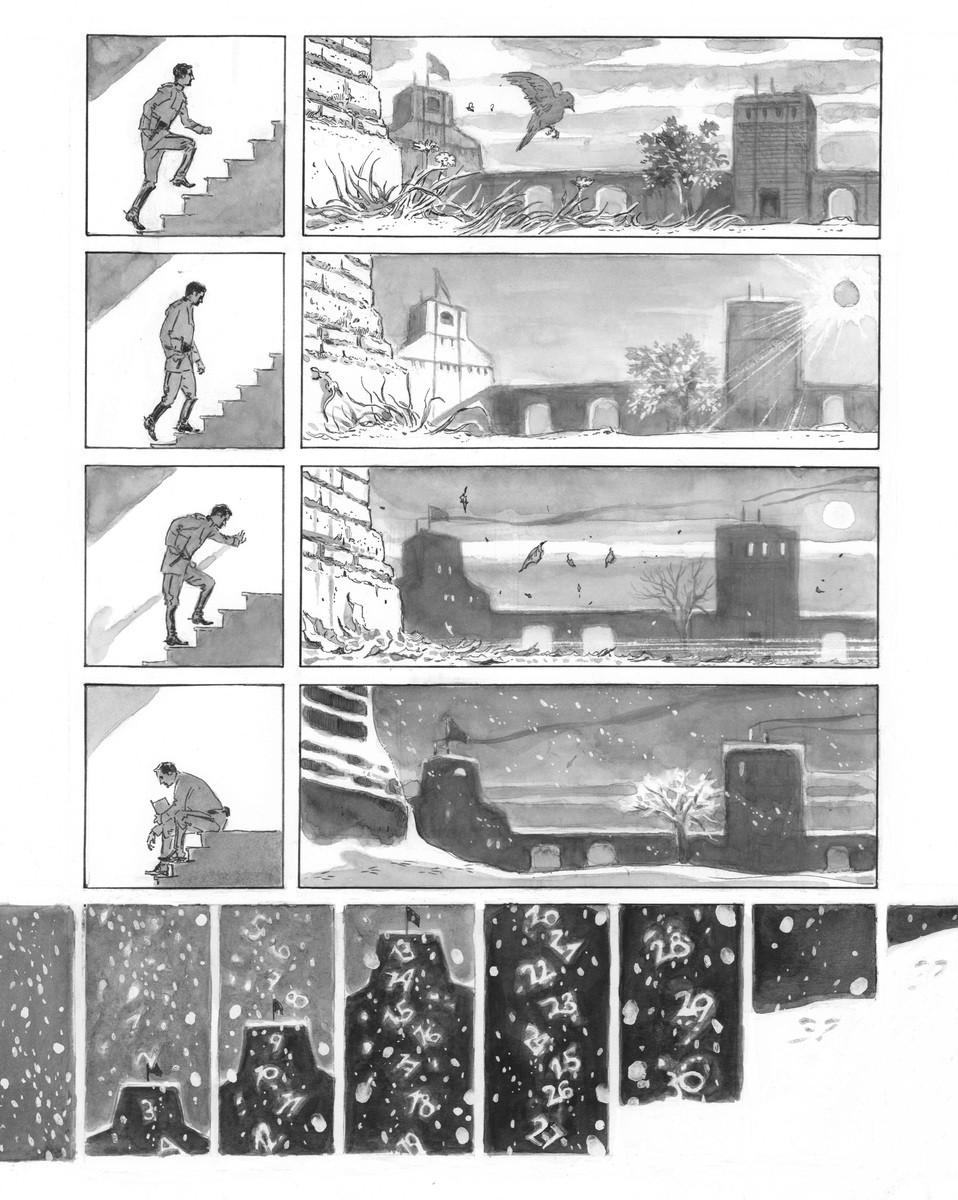

Da quel momento, la mia mente ha cominciato a esplorare quel testo in maniera diversa, cercando di mettere a fuoco e dare corpo a ogni elemento; una cosa che faccio abitualmente mentre leggo, come credo un po' tutti, ma che ora assumeva un valore particolare, anche perché tra le tematiche portanti di quel racconto ci sono il passare del tempo o l'attesa, cose che graficamente vanno studiate con cura.

Disegnarlo è stato più difficoltoso rispetto al lavoro che di norma richiede la realizzazione di un fumetto "normale"? Ad esempio, quando si è trattato di ritrarre in qualche modo il silenzio e l'attesa, come hai trovato la soluzione grafica più adatta?

La lavorazione sul volume mi ha impegnato molto, e non solo da un punto di vista tecnico, cioè la realizzazione effettiva delle tavole, ma anche e soprattutto sotto l'aspetto narrativo, tanto che, durante la ricerca sviluppata prima di iniziare a lavorarci in concreto, ho cominciato a ipotizzare una sorta di "racconto parallelo", diciamo così, composto da simboli, rimandi ad autori diversi, opere d'arte o citazioni grafiche. Un racconto che si è sviluppato dalla prima fino all'ultima tavola, suggerendo ai lettori spunti visivi su cui soffermarsi e, spero, riflettere.

Elementi mai gratuiti, e che anzi sono sempre abbinati agli avvenimenti in corso, al carattere dei vari personaggi oppure sono omaggi alla vita e alle opere di Dino Buzzati.

Per le questioni che indichi, in non pochi momenti ho chiesto a Michele di poter inserire sequenze inedite, non previste da subito in sceneggiatura, tra cui quelle dove si vede il protagonista muoversi avanti e indietro dalla fortezza Bastiani alla città, con tavole senza testo, dove la narrazione procede attraverso il disegno.

Ma per noi due quel progetto è stato un work in progress continuo, dove nulla era stato stabilito in maniera rigida dall'inizio, quindi gli scambi di pareri e il confronto avuto si è protratto per tutta la durata del lavoro, permettendoci di fare variazioni non considerate in precedenza e aggiungere o modificare disegni e testi in base alle nuove idee che emergevano.

Il tempo e l’attesa ritratti da Pasquale Frisenda nel graphic novel “Il deserto dei tartari”

Michele, nonostante la scarsità di azione, fisiologica in quest'opera, la storia del graphic novel risulta avvincente. Sono stati necessari dunque, da parte tua, degli "innesti" narrativi che rendessero la trama adeguata al linguaggio fumetto...

Sicuramente sì, perché il racconto per immagini è molto più strutturato di quello del romanzo. Chi conosce un po’ la manualistica del cinema sa che i film – con poche eccezioni – si reggono su una struttura in tre atti, quella canonizzata da Syd Field come “paradigma”. Questo vale anche per il fumetto. Per prima cosa nella nostra versione Drogo è più protagonista che nel libro. Vediamo la vicenda attraverso i suoi occhi. Nel romanzo non è così, ci sono capitoli interi dove Drogo non è in scena. Poi, nella prima parte del racconto, ho dato più risalto ai personaggi (Maria, l’amico Vescovi); nella parte centrale ho accentuato il conflitto tra Drogo e alcuni commilitoni (prima il capitano Mentana, poi Simeoni), e nella parte finale, dove mancava un climax, ho inventato completamente una sequenza molto drammatica. Vale la pena notare che Zurlini ha fatto la stessa cosa nel film, inventando il suicidio del capitano Ortiz, che invece nel romanzo non muore. Quanto al finale del libro, intraducibile visivamente (infatti Zurlini rinunciò a rappresentarlo), abbiamo trovato una soluzione a nostro avviso efficace, recuperando una sequenza precedente con un effetto di “chiusura del cerchio”, diciamo così.

La Fortezza Bastiani, nel romanzo, non è soltanto un luogo carico di enorme valore simbolico, in qualche modo è anch'essa un personaggio. Sei d'accordo con questa affermazione?

Fin dall’inizio abbiamo stabilito di dare rilievo alla fortezza, ricorrendo a vari espedienti grafici. Per esempio, Pasquale non solo ha utilizzato strategicamente inquadrature dall’alto, ma anche un certo contrasto tra luci e ombre. E in alcune occasioni ha giocato sulle dimensioni degli ambienti, che sembrano sovrastare i personaggi, quasi schiacciandoli. Un lavoro grafico raffinatissimo, un approccio quasi espressionista che ci è sembrato funzionale per fare della Bastiani un altro personaggio del racconto.

Il graphic novel “Il deserto dei tartari” di Medda&Frisenda è acquistabile sullo shop del sito della Sergio Bonelli Editore, in tutte le librerie e su tutte le piattaforme online.

Noi ci rileggiamo la prossima settimana.